原來,紙本書上的每一個字,

背後都有一雙堅毅的手,和一顆無畏的心。

熱愛文字之美的少年,靠著雙手和信念,改寫了紙本書的命運......

讀過這個故事,你看待手中書頁的眼光,將從此蛻變。

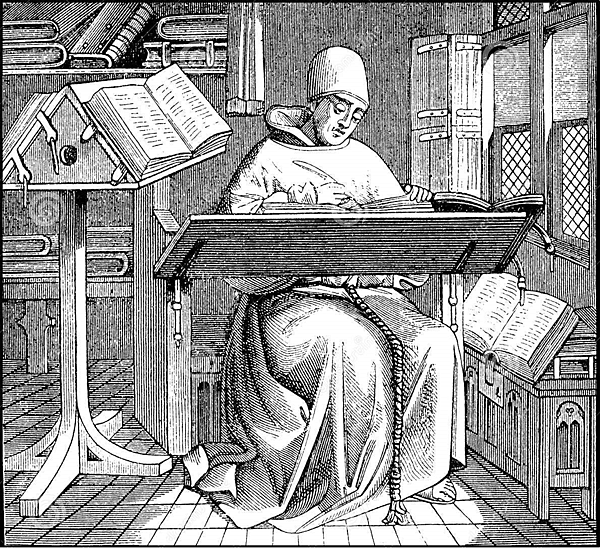

印刷術尚未成熟的15世紀,書籍抄寫員彼德深深著迷於文字的美,每一筆,每一劃,他都感覺下筆時彷彿與書本合而為一。文字,就是他的天命。

因緣際會下,他來到創業家古騰堡的印刷工坊當學徒,展開印製《聖經》的大計畫。他徒手熔煉金屬,運用描繪文字的天賦鑄造鉛字。為讓印刷重現手抄書的藝術性,行距、字距、標點符號、字母的視覺風格,無一不是精細講究,耗損的鉛字更必須反覆重製。彼德踏上了看不見終點的征途,長達一千兩百頁的《聖經》,頁頁都是扎實的手工藝,投入一輩子都不見得能完成......而他熱愛文字的心,還得先通過一場驚心動魄的試煉!

眼看印刷進度告急,古騰堡與投資人撕破臉,有心人更圖謀印製贖罪劵斂財。當身邊的人只為利益鬥爭,彼得仍深信文字是上帝最美的造物,應透過印刷與世人分享。他究竟該如何憑著雙手與信念,讓文字掙脫黑暗的鎖鏈,自由地翱翔?

作者艾禮思曾在印刷工坊習藝,為追尋紙本書的身世,她構思十年,與印刷老師傅貼身訪談,還原「古騰堡聖經」不可思議的印製過程。豐富靈動的文筆,彷彿讓我們親眼目睹了紙本書誕生的動人瞬間。

創世記

GENESIS

「這就是你叫我回來的原因。」

「我們有個機會開創未來。」法斯特身子前傾,在暮色中凝視著他。「你和我一起。」

「我此刻就是在開創未來。」彼德挺胸說。

「那和我說的事情不太一樣。」

「我沒有機會好好寫封信告訴你。」彼德對父親的話充耳不聞。「我被指派到神學院院長辦公室。」

「啊。」法斯特說。

「想想這對生意多有利啊。」他兒子又說。「不論院長選什麼書,我都會先看到。如此我們便能確切掌握市場需求。」

法斯特上次旅經巴黎時,曾請兒子替他四處探勘,搜索巴黎聖母院對面的書攤賣什麼書,並豎起耳朵,聽聽該賣什麼書給萊茵河以東的買家。同時,彼德帶他參觀為大學抄寫書籍的頂尖工作坊,帶他見識一堆堆藏書,成千上百部作品。每一本都是手抄,借給想自行抄寫留存的學生。內容不只囊括希臘和羅馬,更包括當代偉大學者:真福董高斯、聖伯爾納鐸、阿奎那。手上墨跡斑斑的抄寫員宛如一支強大的軍隊,或好比成排的天使,日以繼夜地工作。法斯特見了驚嘆不已。

「你上次來巴黎時,還說羨慕我呢。」

「沒錯。」他父親拉著自己下巴的皮肉。「但那全是在我遇到這個男人之前的事。」

「這個『不可思議的男人』。」彼德毫不掩飾他的不以為然。

「你先看看。」他父親從大腿上拿起一疊折起的紙,放到桌上。「來,看吧。我想你看了就會明白。」

那疊五張對折的羊皮紙品質一般。從方方正正的樣子看來,是一部學校用書。彼德馬上認出是多納圖斯的拉丁文法書。那些詞尾變化他寫過一千遍了。只是一本尋常的俗爛作品。他抬起頭,一臉驚恐。

「你摸。」他父親將小書翻到最後的空白頁,握著彼德的手指輕輕拂過。

他感覺到頁面有許多浮點,隱隱有些粗糙感,彷彿羊皮紙工匠沒有將獸皮完全刮平。他用兩指摸,然後三指,馬上感覺到一股詭異而明顯的對稱。他將書頁翻回書寫面,突然血液沸騰,手掌出汗。字母本身矮胖且醜陋,但每一串字母都平整得令人驚恐,一整行皆是如此。每一行的結尾字母與頁面邊緣的距離完全相等,極為和諧,無情而精準。什麼樣的手能寫出這麼直的線,精準收筆在上一行字母正下方?人類的手怎麼可能完成如此詭異的事?他感覺心中糾結,恐懼淹沒了靈魂。

「現在明白了吧?這就是我請你回來的原因。」他父親提高語調。

「這是什麼字跡?是誰的手寫出來的?」

「不是手。」父親又握起他的指尖。「感覺到文字之下的凹陷了嗎?墨水不是沾在紙上,而是陷於紙面凹痕中?」

彼德閉上眼,仔細感覺。正如父親所說,羊皮紙有所起伏:墨水下的字跡不是平滑的,和他以筆書寫的情形不同。「這是誰的作品?」他又問。

法斯特容光滿面。「這個人叫古騰堡,他想出了以金屬打造字母的辦法。他將墨沾上鉛字,接著壓到紙上。」

彼德把紙拿到眼前,看出了些許凹痕,就在紙面與每一筆的墨跡之間,幅度微乎其微。天使(或是惡魔)在那針尖的差距跳舞。起初他說不出話來,震驚不已。

「有個人知道我從事書籍貿易,便找上了我。」他父親揉揉眉頭,彷彿終於能安心分享此事。「據說古騰堡在找投資人,於是我去見他,而他給我看了這個。」他告訴彼德,古騰堡不願讓他看更多作品,也不願透露製作方法。他又說自己也十分困惑,因為從來不曾聽聞貴族從事任何和書籍相關的事。古騰堡家族掌管半數修道院和鑄幣廠,並在總主教的庇蔭下販賣布料致富,他以為他們已對此感到滿足。

「我和你一樣。」他握握彼德的手。「原本以為這只是另一本劣質文法書。但古騰堡說此書用了新的技術。他稱之為印刷術。一想到他在一、兩條巷子外私下研究這門工法......」

「你知道那戶人家。位於鞋匠巷的古騰堡之家。」彼德喧擾的腦中朦朧傳入了父親的話。

「我有自己的事業。」彼德沙啞地開口,將紙頁扔回桌上。

但法斯特已起身四處踱步,對兒子方才的回答似乎充耳不聞。「這本書不光是整齊。那只是其中一個特點!」他提高音調,面色潮紅,商人的神情精明如常,卻多了一分彼德前所未見的古怪神情。那是一種雀躍、悸動。法斯特轉身,脫口問道:「抄寫這麼多字,你要花多長時間?四天,五天?」

「頂多兩天。」彼德年紀輕,寫字快,而且十分驕傲。

「這兩天之中,古騰堡藉著他所謂的『印刷』,能產出六本複本,品質一毫不差。」法斯特走到桌前,握住彼德的手腕。「不必再讓手指操勞到骨子裡。」

他的兒子僵在原地,無法動彈。法斯特靠近他,遮擋住明亮的點點星光。

「想像一下!你明白這代表什麼嗎?我們能複製十倍、二十倍的書,在同樣的成本和時間之內。」法斯特雙手在空中一揮。「這樣的書,甚至更厚的書,無所限制。」他原本滿懷期望的神情轉為勝利的喜悅,一手放上彼德的肩頭,重重搖了搖他。「看到的那一瞬間我就肯定,這是上帝早已為我們準備好的奇蹟。」

「倒不如說是褻瀆,或只是卑劣的詭計。」彼德甩開父親的手,又拿起印刷紙。沒錯,這本小書是個沒有靈魂的差勁作品。字母粗糙得有如無知荷蘭人兜售的廉價木雕,線條髒亂不勻,邊緣墨跡暈散。

法斯特臉色一沉,然後挺起身子,一手抹過臉。「但你一定明白,你來到這裡絕非偶然。將你帶入這間房子的每一步,以及我們一起看過、賣過,或是你親筆抄寫的每一本書,都是上天的旨意。過去的一切若非為此時準備,又是為了什麼?若非讓你學習這神聖的技藝,我們生在世上的目的又是為何?」

「神聖?」彼德手一甩,將小冊摔在地上,推開椅子起身。「這不是技藝。誰是抄寫員,你還是我?我是這門技藝的專家,你心知肚明。我有自己的事業,有自己的生活。」

「你雲遊四方也好幾年了。」他父親的話簡單扼要。「夠久了。我需要你在此。」他堅定站在原地,一臉嚴肅。

「你要把我留在這裡?」彼德不禁抱怨。

「我原本不必開口要求。」

彼德雙頰發燙,但仍垂死掙扎,彷彿在懸崖邊胡亂摸索,尋找著力點。「貴族親手拿工具幹活?簡直前所未聞。你如何證明古騰堡是用你說的方法做出這本書?」

這東西用一塊粗糙的木雕板也能輕鬆印出來,就像那種粗製濫造的木版畫,能印出聖人畫像,並用幾個字母拼出名字。

「我聽說有個金匠負責刻製、鑄造鉛字。」

「金匠。」這兩個字沉重地落下。法斯特曾一度想培養彼德成為金匠,像他弟弟雅各,以及他們兄弟倆的父親。後來沒有成功,他便將目標轉向商人與律師。但彼德找到了自己的事業,表現優異。父親如今就非得將一切奪走嗎?

他父親已貸給古騰堡一筆鉅款,如今打算將兒子也貸給他。彼德想到自己不再是他唯一的兒子了,憤怒的心情不禁更為高漲。他再也不是唯一的了。

「留下吧。」他父親說。「為了我。」

彼德聽到了耶穌被捕前夕,在最後的晚餐所說的話語:你們要如此行,為的是記念我。

「我知道,此事一時之間會令人不知所措。」法斯特聲音粗啞。「但至少試著去看看吧。這是我祈禱多時的改變。」

彼德聽到父親說,人該想想能在世上留下什麼,好讓自己感覺人生並未白費。這些話即使出於善意,亦如套索一般,環住了彼德的喉嚨。

「你不願讓我選擇嗎?」他輕聲說,心裡早已有數。

法斯特目光停留了好一段時間。「我想上帝早已為我們兩人選好了。」

美因茲

於是,他的學徒生涯就此開始。

第一天天未亮他就醒了,雙腳落地,走上美因茲無聲的街道。這座城如今只剩六千人,與其說是一座驕傲自由的城市,不如說是個傾頹的小鎮。

彼德加入印刷工坊的第一天,老鐵匠漢斯便將硬得像盔甲的皮圍裙和手套

塞入他手中。「以前我負責生火。現在起,這是你的工作。」他懷疑地望著彼德骨瘦如柴的手腕。「上帝保佑,但願你辦得到。」

「法斯特擔保這小子是在火爐旁吸奶嘴長大的。」古騰堡繫著圍裙朝他們走來。「不過我敢說那是很久以前的事了。」

「這種事做過就不會忘。」彼德說。

「我們等著瞧吧。手伸出來。」古騰堡握著他的手腕,將手掌翻面。彼德右手指尖長著繭,中指有一塊圓鼓鼓的粗糙厚皮,但手掌皮膚細嫩,宛如小約翰的雙頰。

「上帝啊。」古騰堡抬頭,雙唇微啓。「我上次看到如此細緻的皮膚已是......」

彼德翻了翻白眼。老鐵匠在一旁竊笑。紅髮大塊頭康瑞德大笑,緩步走向印刷機。

彼德看向金匠凱弗,與他四目相交。凱弗擠眉弄眼地暗示彼德:師傅正如表面上看來一樣癲狂。古騰堡的手精準如屠夫,使勁按了按彼德的拇指關節,又突然放開手。「你現在最好明白,細皮嫩肉的手在我這裡可派不上用場。」

只有凱弗表現出些許善意。在兩人整裝準備面對火焰時,他特別和彼德握了握手。感謝上帝,他似乎並未將彼德前一天說的事放在心上。

「我從來沒料到會再見到你。」凱弗咧嘴笑道。以前在雅各叔叔的打鐵鋪,他是個充滿玩心的小子,毫無野心。他們大半時間都看著落入水壺的鉛塊,占卜自己的未來。如今他身材高大,滿臉黃鬍子、一頭鬈髮,肩頸粗壯如牛。

「我也是。」

「我以為你早已遠走高飛了。」

「看來不夠遠,溜不出法斯特家族的手掌心。」

凱弗淡藍色的眼珠閃爍著驚訝。「至少你見過世界了。」他說著拉起領巾,覆住嘴巴和鼻子。

「而你也期滿出師了。」凱弗只是點頭回應,並將領巾拿給彼德。他們在打鐵鋪一起工作想必已是六年前的事了。怪的是,四年學藝之後原本能離鄉到世上闖蕩,凱弗卻選擇在此度過,沒有去追尋自己的未來。也許他找到了一個女孩。一頭蜂蜜色鬈髮的他,向來是個萬人迷。

師傅站在一旁,彎身端詳桌上的東西。凱弗低聲說:「最好留神點。」彼德點點頭,心裡一陣溫暖。有個同伴不算糟。凱弗才將巨大的鉛字從工作檯掃到字盤中,放到一邊,準備開工鑄造,古騰堡突然迴過身,手中拿著一塊鉛字。

「這狗屎東西。」他疾步走來,令人心惶。「漢斯,你他媽的知道狗屎是什麼味道吧?」

「很臭,像你的嘴一樣。」矮老頭漢斯晃著腦袋說。

古騰堡的笑聲宛如刺耳的咆哮。「對極了。現在拖著你那老骨頭過來。」漢斯大聲嘆了口氣,故作仔細地慢慢脫下手套。古騰堡把玩著那一塊金屬,目光陰沉地在原地等著。

漢斯來到他面前,他便將金屬推了過來。兩人都看得出金屬已受壓變形,字柱扭曲,底部也歪斜了。

「劣質的狗屎東西。怎麼會有金匠稱這爛玩意叫金屬?難怪怎麼也印不好。」

他站在那裡一會兒,彷彿在挑釁他們。

漢斯將扭曲的字塊拿到眼前。「真該死啊。」

「該死也還輪不到你死。」古騰堡惡狠狠地瞪著他手下的工匠。凱弗緊張地移動身子。「以上帝之名,你究竟放了什麼進去?」他將臉湊到凱弗面前。

「鉛、錫和銅。」凱弗毫不畏縮地回答。

「拜託上帝啊。」古騰堡喃喃道。「好幾週了,你們就只拿得出這種東西。」他噘起嘴,手拉雙唇,目光失神,站在原地思考。漢斯搔了搔頭,皮屑落下,其他人靜靜等待。

「聖猶達啊,請賜給我耐心吧。」古騰堡最終厭煩地吐出這句話,用手將頭髮向後一梳。接著他毫不猶豫,手冷冷地劃下一道長弧,將一盤沉重的鉛字掃到地上。凱弗急忙向後一躍,但仍不及躲開,痛得眨眼。「再試一次。不管你用什麼辦法,給我做好。」古騰堡高大、精實的身軀彎向老鐵匠。「別要我什麼事都非得親自動手,該死。」

漢斯專注檢視著歪曲的鉛字,頭抬也不抬地哼道:「讓我想一想。」

師傅呲牙裂嘴地大步走開,胡亂吼了些命令。他叫新學徒去熔鐵,要凱弗臉上不准再掛著傻笑、漢斯再去湊點錫來,而康瑞德最好教教他的印刷機如何「親吻」鉛字,別把人家壓爛了。

漢斯將湯匙、盆子、秤和灰皿給了彼德。近看時,他不如表面上那麼老。他皺紋多、禿頭,全是因為一輩子都皺著眉頭湊在火爐旁。彼德暗想,這兩人一個瘋子、一個矮子,組合著實詭異。他接下用具,慢慢走向熔爐。

「可不是在舉行聖禮。」師傅的聲音在他身後迴響。「小子,你在這裡尾巴最好動快一點,不然我就用手幫你一把。」

前幾個月的工作很辛苦,不需動腦,而且千篇一律。那些工作本身令人心志頹喪,或說令人渴望向上爬,以踐踏另一個更為低下的靈魂。彼德日日清潔掃地,生著那嗆喉刺眼的火。他日出之前就會起床,清理成堆的灰燼,然後填入新柴,點火升起當天新的火堆,最後秤出適量的鐵礦碾碎。做完之後,師傅會吩咐他做其他諸如此類反覆又愚笨的工作,例如篩出沙粒,和水混合,最後將泥漿貼於模子內側,或是將一堆羊皮割成方形,用來印拉丁文法書。

這一週,師傅該死的每一天都要他們工作十四小時,整天汗流浹背地生火、壓碎物料、注入金屬熔汁,甚至無暇慶祝安息日。

第一個月,工坊完全沒有造任何鉛字,只是在盤旋的毒煙中不斷熔煉金屬,設法找出堅固的合金。他們雙眼發紅,兩手烏黑,臉上罩著汙漬凝結的布,如巫婆般彎身圍著熔爐。彼德將礦石磨成粉,深深堆入炭中。礦石包括了鉛、錫、鉍、鐵和銅。彼德負責從轟轟大火中焠煉金屬熔汁,將暗淡的礦土化為閃亮的劇毒汁液。接著師傅會伸出有如爪子的手,取出幾滴到燒杯中混合。他咆哮唸出比例,讓彼德在羊皮紙上記錄。實驗不斷進行,每種混合都由抄寫員穩定的手記錄下來。這兩滴,師傅喃喃說。那四滴。師傅會調和臭氣沖天的液體,雙唇微啓,高挺的鼻梁滴著汗。把剩下的扔了。另一滴。啊是了,也許可以。他抬頭,表情扭曲地將燒杯遞給漢斯。

漢斯將熔汁注入鑄模,數到十,凱弗便將鉛字從模中取出。他們紛紛探頭去看。有時合金在燒杯中便已凝固,有時凝固得不夠快。有時熔汁確實注滿了模,但凱弗動手抽出時,金屬便粉碎或斷裂。每次師傅都滿臉怒容地拉著下唇,再次坐下。

這段時間裡,師傅完全無視一直靜靜站在他右側的新學徒。彼德認為他完全不在意任何活人。他會自言自語,抬頭咆哮。該死,以聖徒之名,你們這群狗崽子連修湯匙都不會?除非僕人將餐點拿來工作檯,不然他不吃飯。他彎下身,身子近到連熔汁都沾上了鬍子,結成一塊又一塊。在彼德眼中,他彷彿吸盡了那炙熱空間的每一口空氣。

一看到彼德在午餐前洗手,大家都笑他。他擦乾手,在龜裂的皮膚敷上油脂,他們又笑得更大聲了。

十月中,法斯特趁著秋季旅行的間隔來了工坊一趟,看看事情是否「在掌握中」。他兒子暗自心想,這話說得真貼切啊,自己正是落入了父親的掌握。

師傅看也不看他的合伙人法斯特,只揮了揮滿是汙漬的手臂,怒斥道:「祝你旅途有如神助。我這邊也正需要。」

不,毫無神助。事實恰恰相反。九月和十月逝去,白晝日漸縮短。但隨著一滴滴金屬熔汁落下,他們詭異地感覺到一股力量拖著工坊前進。事情有所進展,但慢得令人受盡折磨,卻又無可迴避。不過,結果究竟會如何,也無人知曉。

一天晚上,事情終於有所變化。

師傅抬起頭,雙眼明亮,彷彿嗅到什麼。他揉揉眼說:「對。對了,對了。」前一天做的那批字一倒進模子立刻凝固了。下一批完成的字也一樣。從模子裡滑下的鉛字清爽堅硬,康瑞德已拿第一批字用印刷機印了二十次,沒有一個字磨損扭曲。

「上帝啊,我想這就是了。」古騰堡轉向漢斯,用力拍他的臂膀。「你看起來糟透了。」他下巴朝彼德一抬,指了指勺子。「若能再次依比例調配出來,今晚就來喝一攤!」

他擠擠濃眉,像個老煉金師般吟誦:「二錫、四鉛,再加四分之一勺銻。」他微笑,但笑容疲憊且一閃而逝。

彼德擦乾右手,拿蠟燭走到他留在桌上的牛皮紙前。他的西塞羅完好如初地交還了──彷彿再次證明父親的勢力。牛皮上保有農莊生活的汙跡,看得出泥土、血或肌腱的殘痕。他用左手手肘壓著,右手持浮石以螺旋狀向外磨,將皮色磨均勻。他將石頭放在一旁,又吹又撥地清理細屑。紙準備好了,平滑無瑕。

幾乎每一次,他只要一畫下對齊線,耳邊都會響起第一位書法師傅的聲音,艾福特山區聖伯多祿教堂的安瑟弟兄。你的手不過是祂的工具。他勉強用傷手壓平紙。我們畫對齊線的尺是上帝的旨意。他放下平尺,用獸骨畫了一道深痕,然後以羽毛筆沾墨:我們寫字的墨水象徵純粹的謙卑,寫字的書桌則象徵心靈的祥和。

他吐息,下筆,寫字時感覺存在於所有事物核心的那份平靜湧入體內。他感受到聖經的平靜與無邊無際的自由。不只是上帝之語,還包括祂傳遞給虔誠者的所有智慧。當彼德仍是牧羊人之子,他曾夢想有朝一日成為神父。他為眼前所有美麗的事物著迷,陶醉於樹木和原野的神祕。大學時,他實踐了所有小品聖職。本篤會的修士也希望他留下來,宣誓加入他們。

但他一直心知(或只是祈禱)上帝為他鋪好了另一條道路。此時的他心中仍堅定不移,尤其面對這新的惡魔之際,感受更是深刻。燭上的蠟油流下,彼德停下筆。上帝啊,祢的旨意究竟為何呢?

不到一年前,彼德曾尋求修道院院長裴荷‧拉馬塞的意見,他坦承自己其實渴望離開巴黎聖維克多修道院的藏書館。縱使他熱愛修士之禮,卻深受外頭飛旋脈動的世界所吸引。院長摸摸他的頭,說上帝將個別吩咐祂所指派的任務。這是我們一生旅程的目的:聆聽並等待,時候到了,聽從祂的召喚。

彼德坐在那裡,感受著左手灼熱皮肉的每一次脈動。上帝知道,他生來便不會是個神父。而有件事他也一清二楚,他生來並非鐵匠──永遠不會是。

彼德在腦中思索自己的義務。他必須造出鉛字,如此而已。他一心想在教廷謀個職位,毫不在意新的鉛字會如何運用。在此同時,古騰堡拆了一本彌撒經文,書頁如扇子般在桌上展開。一袋袋礦石運來了,還有一大捆紙,約有漢斯一半高。康瑞德打造新的鑄模箱,彼德在窗框下找了個位子,著手描摹字體。

彼德雖然輕視印刷術,認為那過於粗糙,但他對於自己寫下的筆劃向來要求完美,這是天性。他使用純亞麻製成的紙張,毫無瑕疵,不容晃動,以免影響鉛字的鑄造。他寫出的字體必定要精緻如以往的作品,要能歌頌聖詩,吟誦使徒之言。他一筆筆寫下,又一筆筆重描,在大張空白紙上揮灑,氣貫力注,拿捏收放。

每次鐘聲響起,一小時過去,彼德會起身伸展雙臂,手指伸到火爐邊取暖。漢斯從他肩後探看,抱怨那些圓潤相連的線會搞到大伙瞎掉。師傅和父親也在一旁徘恛,後來彼德直接表明,兩人在他脖子旁呼著大氣,會害他無法專心。

他花了整整三週才將字母寫到滿意,寫得比拉丁文法書的字體更大、更黑、更緊緻。拉丁文法書的字很密,看似厚厚一層交織的尖刺。他已使出最快的速度來寫。他了解每個字母會構成上百、甚至上千個字的基礎,鑄字時會精準地以此為本。他為所有字母寫了兩種尺寸,包括大寫、小寫、連字、縮寫。每個尺寸必須造兩百個不同的鉛字。漢斯和凱弗彷彿不知所措的待宰牛隻,思考著要花多少時間刻鑄這些字母。

「我會替你們禱告。」彼德淡淡一笑說,他怕頭髮垂到眼前干擾,因此戴了頂小帽。他舉起僵硬的手指點了點帽子致意。寫完時,他整齊地將完成的字型疊好,交給師傅。

他不想在意,但仍放不下。他隔天懼怕又期待地回到印刷工坊,師傅已坐在桌前。

「我早該知道你會害我們破產。」師傅開口。火光僅照亮他一半的面龐。他的長鼻梁上戴著一副眼鏡。「為了刻好這些鉛字,我猜你要我們做牛做馬一整年?」

這句話尖刻如常,但語氣有些許不同。他舉起一頁,仔細看著,轉向站在原地的彼德。學徒看到了師傅閃現的微笑。「但是,筆勢猶勁,墨跡飽滿,仍保有一絲手寫感。」

「和許多字型比起來是較為緊密。」

「所以就能省紙了。」師傅咧嘴一笑,把整疊紙遞回來。

漢斯向彼德示範如何將銅桿敲成方頭柄。他們造了上百支金色銅棒,在上頭雕刻。彼德看老鐵匠踞於工作檯前,鉗子夾著銅棒,手中拿著一張小紙,上頭寫著他們要先鑿的幾個字母。

漢斯以亞麻油滴紙,看著紙轉為透明、墨跡透過紙背,便把紙翻過來。字母如鏡像般完美翻轉。他將字母放到銅棒尖,輕輕用手指摩擦。現在,墨字倒反印在銅棒上,準備雕刻。

老鐵匠摸過他的鑿子,選了個鑿鋒不比錐子粗多少的,將單片眼鏡卡到眼睛上,微笑說:「為我們禱告。」那是久遠而熟悉的一幕。工匠彎身專注,眼手合一,世界縮小到只剩手中所觸之物,以及陣陣呼吸。

輪到彼德時,他伸展脖子和雙臂,屏除雜念。他抓起鑿子的動作有如執起羽毛筆,工具純粹是手的延伸。鑿刃削下,金屬如冷奶油片片剝落。他輕敲鑿柄,望著薄片翹起,接著微微下移,再輕敲一次,削落金屬碎片。漢斯說金屬如木頭一般有紋理,必須了解剖斷的方式。他鑿的是筆劃最簡單的字母,小寫1。彼德輕敲,薄片翹起,接著再削。漢斯要他鑿深一點,直一點。一小時、兩小時過去了。最後是字母上方起筆的斜面和下方提筆的斜鉤。漢斯遞給他刷子和更小的鑿子。彼德雙眼痠痛,擦擦汗,彎身繼續。

到了五旬節,他們鑄造了足夠的新字母,可以開始拼字了。事後回想,彼德認為這時機十分湊巧。前一天,教區剛剛慶祝了聖靈降臨,好比一陣靈風,吹拂了每一位基督門徒,在他們額上啓印了明亮的火痕。要說那天彼德心中的感動與此類似,那會是一種亵瀆。但......二十五日,他確實感受到那股風的吹拂,靈光乍現,稍縱即逝。

他們至今依然只有燻黑字面試印,不曉得實際印製會如何。最後是師傅要彼德取來新油墨,並挑選幾行字做第一次打樣。油墨也是古騰堡的新發明,比抄寫員用的植物墨水更黑。他煮亞麻油來調和,加入炭黑和一點碳酸鉛,讓墨成為黏稠如柏油的膏狀物,能夠塗抹在字母上,刮抹成平整的一層墨。

當師傅表示打樣內容該交由彼德選擇,這份榮耀著實嚇了他一跳。但這代表古騰堡確實了解「創始」的意義:將全新的東西創作出來的驕傲。於是彼德已簽字排列出本篤會工匠席歐費勒斯的話語,向他致意:

因此,明智的人啊,現在就行動吧......經由辛勤工作和熱情之手,許多祭品已火燒供奉給上帝。從今以後,燃起更偉大的獨創之心:盡力用腦思考,趕緊完全上帝殿堂仍缺少的一切。

凱弗向彼德示範如何將一行行鉛字綁成一塊「鉛版」,並將整塊鉛版放進木盒。彼德高舉鉛版,彷彿端著祭品,小心地放到康瑞德的印刷機台上。他左右手各拿一個大家戲稱為「狗舌」的皮球,沾了墨膏,在石上將墨滾勻,小心地抹上鉛版。

彼德可以獨立操作拉桿。其實差點拉不動,但是在那當下,他全身上下都感到激動,雙腳稍稍離地,熱血湧入脖頸。壓板落下,嘎吱一聲,終於和鉛字接觸。

「大功告成!」師傅大喊。大伙拉出印刷機的機床。彼德打開木框,小心地剝下紙,其他人稍往後退。

那些字湧出一股力量,彼德不曾想像過的力量。油墨漆黑如天穹,俐落的字母扣人心弦、整齊且個個分明,正如老普林尼所示,每一行文字都必須如此才能承載意義,如藤上的繩索。他心想,文字宛如果實,語句則如緊實纏繞的葡萄藤。他望著紙頁,不禁著了迷。壓縮緊密的字母使紙頁散發不凡的美感。這是他的字,他的!此刻,他畫下、刻出的每一道線條驕傲而烏黑地躺在眼前,在紙頁上拼組成字。他感到腹中興奮糾結,接著彷彿又從高空落下。

古騰堡在他正後方不停跳動。彼德感受到他的熱切和渴望,眼角看到他伸出了手。於是,彼德將紙頁交給師傅,他的手指觸摸著文字深深咬入紙面的痕跡。

「上帝啊!」師傅神情一展,接著表情柔和下來,每一絲嚴厲都化為烏有。「抄寫員嗎?豈有此理,根本是該死的雕刻天才!從現在起,你負責雕刻我的鉛字。」

那一刻,一切都變了。當時,彼德清清楚楚地領悟了。每個生命都擁有特別突出的一刻,有如浮雕。那一刻,人彷彿能感受到上帝之手。那天,彼德先是無比震撼,接著五味雜陳,難以置信,同時又難為情,心中誠惶誠恐,卻滿是驕傲。那天,抄寫員彼德第一次動搖了。他身為上帝的僕人,在古騰堡之家所完成的事,會不會是祂的旨意?

Chapter 10

那是一年中工坊最絕望的時刻。法斯特眉頭深鎖。他們獲准印製一本顯然不會問世的書,他投資的金錢全綁在無用的紙堆、木堆和金屬塊中。十二月中,他找了古騰堡和彼德來商討接下來該如何是好。

法斯特背對火爐,雙臂抱胸,沉重地垂著頭。古騰堡頹喪地坐在木長椅上,面對角落陰影。彼德在兩人之間,站在破爛的桌前。鉛字已鑄成,工班也訓練有素,彷彿一心想演戲的演員,只待簾幕拉起。漫長的時間裡,除了火焰劈啪之外沒有一絲聲響。

彼德心想,若貝瑞克的文本未獲青睞,修士永遠不會知道他們打算如何複製書籍。那些人會徒手抄寫獲選的經文,一如百年來所為。而古騰堡之家的三人將依舊坐在這裡,重演此刻的面面相覷。投入的金錢沉入一萬個鉛塊之中,毫無用途,毫無計畫。

「難道沒有......」法斯特開口,雙眼望天。

「標準的經文。排除所有異說和錯誤的解讀。」古騰堡說。

「那麼一定還有我們能樹立標準的經文。」

火焰劈啪作響,眾人絞盡腦汁。

「每一本都會深陷長久的爭議之中。」

師傅嘆氣點點頭,起身靠在煙囪旁,盯著火焰。「非得是教會無法聲稱為他們所有的書,像是拉丁文法書。屬於公眾,而非教會所有的書。」

法斯特摸摸下巴。牆面彷彿自四方壓迫而來,他們陷入冥思苦想,四周變得更為悶熱,好比在心中撥火,火爐吸入空氣,火焰隨之加劇。「一本教堂或王侯無法掌控的作品。」法斯特開口問了,而古騰堡回答:「聖經。」

他們驚愕地面面相覷,沉默不語。

「每位修道院院長都必須設法取得一本聖經,盡量是完美無誤的版本。」

「這不會只用於兩個教區。」

「而是整個拉丁語世界。」師傅閉上嘴,雙手在鼻下交握。「龐大的市場。」

彼德瞬間感到這個念頭如祝福般落在他們身上。如此純粹,如此直接,像一道明亮的光芒,人人都只能手劃十字,低頭感謝上帝。

In principio creavit Deus caelum et terram.

這便是上帝創造新世界所用的文字。

彼德齊平地單獨排出這行字。文字緊緊靠著不存在的邊界,有如世界在虛無混沌中載浮載沉。

起初,上帝創造天地。

如果教宗、樞機主教、院長無法提供文本讓古騰堡印製,那麼他們便自己選書,自行印刷。

這就是工坊真正的開始。刺骨的冬日,彼德拖著僵冷的腳趾爬到灰燼前,吹燃堆高的煤炭。他排好首行字純粹是為了自己。在這冰凍之心的季節,死神潛行,帶走虛弱貧病之人。

他將這行字掛在火爐上,提醒造物主散發的光芒,如北極星一般,百年來閃爍至今,照耀著我們。他將那句話對齊了祂無邊無涯的恩惠,沾以墨黑的夜。接著,他將鉛字的黑唇壓上皮膚,舉到眼前,心知此時此刻,這亦是創世記。

出埃及記

EXODUS

Chapter 1 計算

彼德腦中想像的畫面是摩西。他黑髮淋漓,分開海水,催促著族人。在那滿懷希望的春天,古騰堡倒是與摩西十分相像。師傅站開雙腳,伸出雙臂,將打造不朽聖經所需的各式物品全都挖向他們。

彼德看到他一雙長手臂畫著圈,指示人流從斜道將東西搬進工坊,不禁笑了出來。「你看起來像在自己窩裡忙東忙西的修道院院長。」

沒有人能踏出古騰堡之家。他們了解這一次的重要性。保守估計,聖經要有上千頁,搞不好更多。比他們放棄的彌撒經文長五倍,規模是拉丁文法書的四十倍。法斯特和古騰堡甚至不覺得害怕,可見他們是多麼走投無路。

古騰堡吐了口氣,舉起右手,將頭髮往後梳,輕聲說:「該死的大部頭之作。至少一千兩百頁,這代表要壓印十萬次。」

第二年冬天他教會了彼德,製造的關鍵在於「進度」。在他無情的腦袋中,一切都是進度,別無其他。

雖然就當時而言看似瘋狂,但師傅命他們加鑄更多鉛字,總計需要近三百種不同的字型。包含他們能想到的所有組合,例如五種a,六種u,囊括抄寫員所用的諸多變化。法斯特說這本聖經必須看起來完全像是手抄本,否則買家不會接收。但如此一來,他們手邊必須隨時備妥需要的字型,於是又必須鑄造更多字母,以便一次排好完整的三頁,而聖經的一頁相當於任何彌撒經文的兩倍。

排字時為求方便,師傅想出一個辦法,替他們打造小木盒拿在左手,右手找出鉛字後,就能排列在盒子裡。確定了所需的鉛字數量,師傅立刻將鑄模箱中的沙換成陶土。雖然陶土也只能撐過一次鑄造,但準備起來比濕沙快。

他們決定先採用彼德原本為彌撒設計的緊密黑字型,印製這個版本的聖經中聖耶柔米的序言。文字分為兩欄,以黃金比例嚴謹排版:五指寬、八指高。兩欄文字各四十行,宛如兩座黑塔立於紙頁上,中間畫上藤蔓,並留下空間繪製字首彩繪。古騰堡和法斯特相當滿意。

接著,彼德計算時間。第一頁的排版就花了十五個小時。

師傅說:「由此我們得知,還有幾週、幾個月......」

「幾年......」

「在等著我們。」

彼德畏畏縮縮又數了一次。這本聖經需要六十六刀紙,大約一千四百頁。

「兩個禮拜印一刀。」師傅用手捲著鬍子說。

法斯特目光銳利。「一個月印一刀較為可能。」

以一年十二刀紙來計算,總共要五年半。親愛的上帝,求求祢, 以祢的智慧保護我們免受任何傷害。

Chapter 2 排版

每天早上彼德踏入工坊時,天都是黑的,晚上踏出工坊時,天也是黑的。有時他懷疑白天是否還存在。

凱弗和師傅負責鑄造,他和漢斯負責檢字、排版。鉛字架上每一格都是斜斜的木迷宮,他必須先找到需要的字。那三百格的位置一點一滴銘記在他腦中,對照的聖經手稿就夾在眼前的木架上,他和漢斯摸索時會唸出聲音。聽見這聲音,彼德懷念起抄寫員口中的低吟,內心充滿喜悅。

他意外發現這是一門藝術。原本他以為自己是死記硬背下來的。他的右手擁有生殺大權,如執筆一般。他能選擇使用哪一種字型、運用哪些連字組合使單字縮短或加長。每一行都需要特定的字距,以達到完美的分量感。

他排好幾行字,以煙燻黑字面打樣,接著換位置,改字型,再次打樣。起初,他擔心這麼做不知能否達到完美。人不是天生充滿缺陷嗎?彼德憑什麼覺得他們能達到更高的境界?然而,他排出的一行行字都是如此平均,簡直不可思議。他心想,這也證明了上帝的旨意,證明他們的確行使著神聖的任務。

復活節時,一半的字都已鑄好,裁切皮紙也大有進度。不久後的一天晚上,法斯特要兒子在工坊關門後來見他。

「所以......」他嘴角半笑不笑地說。「我們現在來到了下一步。」

法斯特這人別的不說,就是講求邏輯。這樂天的商人活在他摸得到、數得到的世界裡。工作找到了,接下來就是找個伴。法斯特表示,身為彼德的養父,他最近感到有所怠慢,忘了為他找個賢內助。

「憑我這窮酸的抄寫員?」彼德輕鬆答道。「我現在看起來就是這副樣子。」

「我們有的是時間。」法斯特雙手交握在肚子前。「一年或十八個月。接下來,我們就能好好放出風聲了。」

到了那個時候,他相信豪門大戶會趨之若鶩。他提到這家的女兒如何、那家的女兒如何。嫁妝自然重要,但不只如此,婚後還能在貴族階級擁有一席之地。

「你還曾經覺得我會成為神父呢。」彼德調侃道。以前,他會不滿父親斷然決定自己的未來,但經歷了印製聖經的過程,如今他深深相信,上帝會為他鋪好道路。

其實,近來他的心中因為一種新的領悟而激動不已,此事雖然單純,卻讓他的心怦怦跳動:身為抄寫員的他已展現出無人能取代的價值。工坊沒有他無法運作,法斯特和古騰堡也都曉得。沒有人能像他一般雕刻鉛字,也無法將字排得如此優美劃一。他心中輕盈的感覺難以言喻。如此被人需要,又是如此自由,他感到無限美好。

Chapter 4 兄弟會

他們最擔心的就是竊盜。腦中萌發的想法一旦離港,隨時可能遭人截走、散播,並自稱為創始者。法律保護財產,卻未保護個人大膽、創新的想法。

師傅比多數人更了解這點。他去年從荷蘭回來時不就說過,看到一本書用木板印了圖像和文字?只要有他一半的腦袋就會曉得,那些木字的線條是多麼容易斷裂。他不是要求工班發誓保密,而且日夜將人重重鎖在工坊中?他這輩子都躲躲藏藏,如今不是又每晚裝上製造鏡子的假模,藉此作為掩護?

他們一定得小心。師傅說。

「這正是我的重點。」法斯特展現出資人的態度。「你還要多久才會開始印?」

「三週......或四週。」

彼德心想,然後就是月復一月,年復一年,直到印完共計一百二十本的沉重紙頁。他難過地想,他們需要一大群天使同時展開明亮的羽翼,才能守護這個秘密。

機緣巧合,彼德帶著安娜‧品勒走在原野時,心中的希望恰恰相反。她是個嬌小玲瓏,冰肌玉膚的女孩,卻又充滿熱情,令他屏息。他全心凝望她明亮、專注的雙眼,義無反顧地拋下修士長袍。

他感覺青春回來了,輕易地融入變成男人的他。他們在夏日的巷道奔跑,踩過鬆軟的土壤,赤腳跑過樹林,採著櫻桃,喘息著滾倒在地,想像飄浮而逝的雲朵組成各種圖樣。他第一次吻她時,安娜在樹下閉上雙眼,踮起腳尖。他捧著她的小臉,看光影在光滑嫵媚的皮膚上玩耍。

她睜開眼問:「幹麼?」妳是風精靈,妳就是森林女神,他差點說出口。但最後他只是默默擁她入懷。他不在乎她的出身,也不在意她父親是誰。世界更迭,傳統正在崩毀。低微、高貴,其實都只是虛構的荒謬想法。在他們印製的聖經中,每個人都是平等的。有朝一日,人人都會渴望擁有這本書。

他的安娜擁有黑色眼眸,閃爍時燦爛萬分。她的畫師之手細緻又結實。她隨身帶著白堊、黑炭塊和小素描本,和他一樣是個創作家。不過,最令他喜悅的是她看待事物的方式。除了沉靜含蓄的個性,她馬上能體會到萬物的美與轉變。好比亞麻一夜轉黃,在陽光乍現時倏然包圍了城市;或是更微小的事,比如葉面的露珠映照出天際的彩虹。

她的畫師之眼能在每一絲反差之間看出和諧。她會執起他的手指,驚嘆上帝的美感,並告訴他,她猜想他的雙手和羽毛筆也能創造出同樣的美。他發現他無法反駁她。他說,那是上帝賜給他的禮物。他是抄寫員,永遠的抄寫員。他渴望告訴她,上帝是如何將他的雙手領向這令人激動的創舉。但他不能打破保密的誓言。於是他說,他會教她如何從他手寫的文字中,領悟不可思議的意義。安娜是個女孩,她生在貧窮之家,不曾學過閱讀,這些都不是她的錯。

*刀(quire),紙量單位,代表一疊紙。本書中一刀指一疊五張對折後的紙,正反合計共二十頁。

他去帳房找父親,在門階等了一會兒,做好心理準備。前方商貿總館的大廳傳來有人活動的聲音。他敲門,只聽見父親咆哮:「門開著。」

門一開,他的暴躁神情立刻放鬆下來。「還以為是柯斯特要找我賣空。」

彼德微笑,雙手一攤。「我看起來像個老賊嗎?」

他父親抹抹臉。「坐吧。」

彼德聽話坐下,深吸一口氣。「已經印到〈出埃及記〉了,四旬期前就能結束。新來的人表現不錯。」

「太好了。」法斯特向後一靠,雙手交疊在肚子上。

「一切順利,真的有所進展了。」

他父親點點頭,等他往下說。

「所以......我覺得是時候了。你知道我不願獨自面對這件事。」

「啊。」法斯特的大臉會心一笑,接著便是彼德想聽到的話。「沒錯,你說得對。」他從櫃子拿出玻璃瓶。「我還擔心是古騰堡派你來跟我要金子呢。」

「我存了一些起來。」彼德說。

法斯特大笑,斟滿一杯酒給他。「只要嫁妝夠,那都不礙事。」

「我看中的不是嫁妝。」

「這很要緊。」

彼德堅持立場。「我想找伴侶,不是衣櫥。」

法斯特玻璃杯倒了一半,停下動作。

「你選擇了自己的伴侶。」彼德繼續說。「而不是和貴族世家的契約。」

「我贏得了一定的地位與聲望。」法斯特雙眼瞇起。「因為我是鰥夫,我有餘地選擇。」

彼德想起了葛蕾德。他逼自己平心靜氣。「地位與聲望。我認為這是靠雙手打拼出來的。你自己親口說過,世界一直在變。」

法斯特舉起雙手,彷彿要他安靜。「你不認識這個世界。」他語氣嚴厲。

「我懂的夠多了,我知道自己的價值。」彼德望著他眼中的藍色斑點。「我會娶我選擇的女人。」

「這個女人是......?」

「安娜‧品勒。」

他父親的嘴不悅地抿成一線。「到頭來,你依然是個傻瓜。」

悲傷宛如金屬熔汁,迅速流入他體內,瞬間凝結了他的心。所以,這債是永遠還不完了。彼德的任何犧牲都不足以報。他會一直欠到法斯特死的那一天。那就這樣吧。

「你來尋求我的同意?」他父親說得無情。「或者只是來告訴我,你已經在那村姑身上播了種,所以必須履行義務?」

若非理性和古老的道德約束擋下心中的衝動,彼德差一點就出手打了他。

「噁心至極。」他控制住情緒,這才開口。「從沒想過會從你口中聽到那麼齷齪的話。」他握緊拳頭,指甲深深刺入雙掌。

「羞恥的人可不是我。」他父親昂首挺胸。

「此刻你令我感到羞恥。」

「見鬼,你真固執。」

彼德緩緩起身。法斯特身材高大,桌子卡在兩人之間。不過彼德起身不是要打他,他不是流氓,也不是那個艱辛中獲救的孤兒。再也不是了。

「我不會同意。我把你養大,可不是為了讓你葬送大好前途。」

「我的前途?」彼德嘶啞地大笑。「我的,還是你的?你知道我的前途從來不是為了自己,而只是你的投資。」

「夠了。」

「沒錯。」他望著法斯特,看見父親氣憤的臉上發出紅斑。一塊塊紅痕像是天花的紅疹。「如果我離開呢?誰來印製你的聖經?」這是他最後一次尖銳的反抗。

「你打算要脅我?」

「我知道我的價值。」

「你太看得起自己了。」

「他們的畫工、刻工都比不上我。你很清楚。」

「沒有誰是無可取代的。你和漢斯也是。甚至古騰堡也不例外。」

「就算如此,你也不希望我離開。」

法斯特盯著他,彷彿兒子是個陌生人。「你從他那裡學來的,我懂了。你學會了反咬餵養你的手。」

聽完這話,他兒子便走出門。他轉動門把時一度回望,但法斯特已轉身面對貿易大廳。彼德唯一看見的是他寬闊的背,唯一聽見的是那不停的吼聲。

── 內容摘錄自《古騰堡的學徒 Gutenberg's Apprentice》一書;本文章之圖片轉載自網路;分享請註明出處。